Sandro Jahn, 23 Jahre, engagiert sich seit über zwei Jahren ehrenamtlich in der humanitäreren Hilfe und im Katastrophenschutz. Er hat bereits nach den großen Überschwemmungen im Ahrtal die Menschen vor Ort unterstützt und ist seit 16 Monaten in der Ukrainehilfe tätig. Aktuell macht er seine Ausbildung als Rettungssanitäter und absolviert dabei ein vierwöchiges Praktikum im Rettungsdienst des ASB Berlin. Sein Ziel: Den Menschen in der Ukraine noch besser helfen zu können.

Sandro, wie kam es zu deinem ehrenamtlichen Engagement?

Meine ersten Berührungspunkte im Ehrenamt hatte ich schon mit 16 Jahren, als ich zusammen mit Kindern und Jugendlichen Bauspielplätze aufgebaut habe und mich auch in anderen Projekten der Kinder und Jugendarbeit engagiert habe. In dieser Zeit habe ich Gefallen daran gefunden, dass es nicht immer um Geld gehen muss. Es ist einfach schön, wenn man Menschen hilft.

Während der Corona-Pandemie haben wir mit einer Feldküche für die Menschen gekocht, da die Tafeln geschlossen hatten. Diese Zeit war vor allem für die älteren Leute auf dem Land ziemlich schwierig, da sie zum Teil nicht mobil waren. Einmal pro Woche haben wir daher mit einer Feldküche auf dem Marktplatz gekocht und den Menschen Lebensmittelpakete nach Hause gebracht – ohne dass sie etwas dafür bezahlen mussten.

Dann kam das Ahrtal, da war ich sechs Wochen, zwei davon über eine Schweizer Hilfsorganisation mit vor Ort und habe geholfen, die Infrastruktur wiederherzustellen, Keller leerzupumpen oder bei der Vermisstensuche zu unterstützen.

Als nächstes folgte dann der Ukraine-Einsatz ab Anfang März 2022. Dabei war ich selbst fast neun Monate im Land.

Was hast Du konkret in der Ukraine gemacht?

Am Anfang lag der Fokus primär auf der medizinischen Arbeit, das heißt wir haben Krankentransporte durchgeführt und medizinisches Material ausgeliefert. Genauso haben wir aber auch die Krankenhäuser unterstützt, und schwerkranke, verletzte oder geflüchtete Menschen in Medical Center nach Polen gefahren oder über den Flughafen in Lubin in deutsche Kliniken ausgeflogen, wo die Menschen dann besser behandelt werden konnten.

Hattest Du zu dem Zeitpunkt schon Vorkenntnisse im medizinischen Bereich?

Nein, noch gar nicht. Das waren meine ersten Berührungspunkte. Ich war auch selbst gar nicht als medizinisches Fachpersonal vor Ort. Ich habe vielmehr die Camp-Logistik übernommen, habe das Netzwerk vor Ort gepflegt und bin insgesamt viele Kranken - und Hilfstransporte gefahren.

In dieser Zeit habe ich immer mehr erkannt, wie wichtig medizinische Grundkenntnisse sind.

Ich musste später erfahren, wie es ist, wenn das erste Mal jemand mit schweren Verletzungen vor einem liegt und man nicht genau weiß, wie man reagieren soll. Diese Situation möchte ich nicht mehr erleben.

Hast du dich oft auch in gefährlichen Situationen wiedergefunden?

Definitiv ja. Im Ahrtal war es schon gefährlich, auch wenn dort kein Krieg geherrscht hat. Jeder der das Ahrtal gesehen hat, weiß, welche Zerstörung und Gefahren man dort vorgefunden hat.

Irgendwann kann man die Gefahr einschätzen. Im Sommer war ich mehrere Monate im Osten der Ukraine im Einsatz, im Frontgebiet, jeden Tag Beschuss. Wir haben es dann als unsere Aufgabe gesehen, denjenigen Menschen zu helfen, die nicht viel Hilfe erfahren. Menschen außerhalb der Städte, in kleinen Ortschaften und Dörfern, die teilweise nicht mal auf der Karte verzeichnet waren und sehr unter den Gefechten litten.

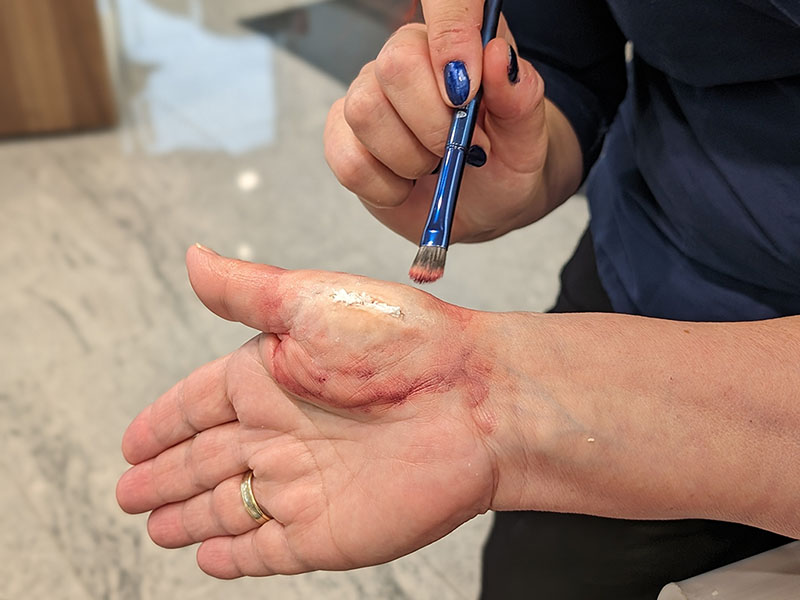

Du machst gerade deine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Wie läuft das genau ab?

Die Ausbildung dauert vier Monate, das Praktikum ist Teil davon. Insgesamt verbringe ich vier Wochen im Rettungsdienst, zwei Wochen im Krankenhaus.

Ich nehme hier bisher viel mit. Man wird hier richtig ins Team integriert. Ich bin sehr interessiert daran, alles zu erfahren. Die Kollegen hier sind sehr kompetent und erklären mir alles detailliert. Die Arbeit hier fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern ich finde hier auch eine gewisse Erfüllung. Ich weiß, wofür ich das mache und dass ich davon später auch etwas anwenden kann.

Worum genau geht es bei deiner Initiative in der Ukraine?

Ein wichtiges Anliegen für die Menschen vor Ort ist uns die Hilfe zur Selbsthilfe. Im letzten Jahr zeigte sich schnell, wo die Probleme im Bereich der Versorgung lagen – Ansatzpunkt für das Projekt Feldküche. Wir beschaffen und warten Feldküchen in Deutschland und liefern sie dann in die Ostukraine aus. Ziel dabei ist es, dass mit einer einzigen Lebensmittel-Lieferung eine Woche lang gekocht werden kann. So werden systematisch die Helfer und die Organisation vor Ort entlastet.

Das Projekt haben wir im Herbst letzten Jahres gegründet und es läuft aktuell unter dem Träger Living Nature gUG.

Jetzt haben wir den Verein „Crisis Relief Team Germany“ gegründet der Träger des Projektes wird. Wir spezialisieren und konzentrieren uns jetzt auch wieder in den ursprünglichen Bereichen: Evakuierungen fahren, medizinische Unterstützung, medizinische Grundlagen weitergeben, Material ausliefern.

Wie viele Leute seid Ihr und was ist dein Part?

Das Projekt Feldküche besteht wechselhaft aus 10 - 20 Personen. Ich habe das Projekt Feldküche ins Leben gerufen und bin ehrenamtlich als Projektleiter tätig. Vom Alter her sind wir ganz bunt gemischt. Gemeinsam ist uns, dass wir das alle ehrenamtlich machen und verstanden haben, wie man unter extremen Bedingungen Hilfe leistet.

Kannst du schon ein Zwischenfazit ziehen?

Das aller Wichtigste ist, man kann nicht erwarten, dass man sich hier in Deutschland ein Konzept überlegt, das immer eins zu eins übertragbar ist. Man muss immer bedenken, dass es eine sich stetig verändernde Lage, verschiede Kulturen, Einstellungen und Menschen gibt. Und dabei im Kopf behalten, was die Menschen wirklich vor Ort brauchen und ihnen nichts überstülpen, nur, weil es aus unserer Perspektive heraus sinnvoll ist. Das heißt, man muss immer ganz eng mit den Menschen zusammenarbeiten - gerade in der humanitäreren Hilfe - , um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wir haben gelernt, dass es sinnvoll ist, langfristig zu denken. Wir wollen auch in den nächsten Jahren noch Hilfseinsätze fahren. Wir gehen dabei oft eher den unkonventionellen Weg. Wir denken nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Einfach mal machen. Und helfen. Nicht nur quatschen und Konzepte schreiben.

Was ist dein langfristiges Ziel, Deine Vision?

Unser Ziel ist es, auch in Zukunft einsatzbereit zu sein und sicherzustellen, dass wir genügend Material, genug Fahrzeuge und genug Leute haben. Wir wollen ein gutes Fundament und die Ressourcen, um in Zukunft, wenn etwas passiert, von jetzt auf gleich losfahren zu können. Und natürlich brauchen wir dafür auch weiterhin finanzielle Unterstützung.

Und mir ist es wichtig, auf alle Fälle auch darüber zu sprechen, dass es auf dieser Welt leider nun mal Kriege gibt und viele Menschen nicht die gleichen Privilegien haben wie wir. Und auch wir diese ganz schnell wieder verlieren können.

Es wäre toll, wenn den Menschen bewusster wäre, dass es von heute auf morgen anders sein kann. Auch wenn dieses Bewusstsein uns als Organisation nicht sofort hilft, haben es vielleicht nachfolgendes Initiativen einfacher. Das Ehrenamt stützt im Endeffekt unsere ganze Gesellschaft. Wenn das wegbricht, haben wir ein Problem.

Wie erlebst Du den ASB hier in Berlin? Wie sind deine Eindrücke bisher?

Ich bin begeistert. Es ist toll, hier in Berlin beim ASB sein zu dürfen. Wir haben hier eine hohe Einsatzfrequenz und wir sind viel unterwegs. Die Kollegen sind sehr nett, haben mir alles gut erklärt. Ich bin froh und sehr motiviert, hier mein Praktikum machen zu dürfen. Das ist eine super Grundlage, die ich in zukünftigen Einsätzen super einbringen kann.

Wo siehst Du dich später beruflich? Würdest Du dich gerne professionalisieren, um später davon leben zu können?

Wir – viele meiner Kollegen und ich - würden das natürlich gerne hauptberuflich machen. Das ist aber aktuell noch nicht möglich. Wir haben in den letzten zwei Jahren unser ganzes Ersparte für die Hilfseinsätze ausgeben, das heißt, wir haben aktuell nichts mehr, können nicht mehr konstant vor Ort sein, weil es einfach nicht mehr geht. Mein Wunsch ist es, das hauptberuflich zu machen, ohne Existenzängste haben zu müssen und wenigstens meine Miete zahlen zu können. Ich möchte auch in Zukunft für unsere Organisation Einsätze fahren und mich stetig fort- und weiterbilden, um noch besser helfen zu können. Ich bin gerade noch dabei herauszufinden, wie ich das Ganze möglich machen kann.

Man kann wirklich etwas verändern und vor allem kann man Menschen Hoffnung schenken. Ich möchte gerne für andere ein Vorbild sein, sich ehrenamtlich zu engagieren. Man selbst als Einzelperson hat vielleicht keinen so hohen Impact, aber man löst eine Kettenreaktion aus und inspiriert andere, auch zu helfen. Und das ist es, was am Ende den Unterschied macht.

Mit welche anderen Partnern arbeitet Ihr zusammen?

Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Medical Response Crew, dem Humanitas in Centro e.V, der Hinterlandmedics gbr und werden unterstützt vom ukrainischen Verein Augsburg, der Europaunion Augsburg und vielen anderen Unterstützern und engagierten Privatpersonen.

Wird Euer Engagement in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Hin und wieder berichtet die Presse über unsere Arbeit und die Resonanz ist sehr positiv, was natürlich sehr motivierend ist. Es wäre schön, in Zukunft mehr über unsere Arbeit sprechen zu können! Wir erleben seit langer Zeit am eigenen Leib, worüber täglich in den Nachrichten berichtet wird und sind durchaus bereit, auch mehr in der Öffentlichkeit über die Umstände und Schicksale vor Ort zu berichten.

Vielen Dank für dein Engagement und alles Gute für deinen weiteren Weg!